「排水処理設備が必要だけど、なにからはじめたら良いのか分からない…。」とお困りではありませんか?

工場排水を河川や下水道へ排出する際には、排水処理設備が必要です。排水の種類や量によって必要となる設備は大きく変わります。

本記事では、排水処理設備の種類や特徴について分かりやすく解説しています。これから排水処理設備の導入を検討されている方は必見です。

目的

排水処理設備とは?

工場で製品の加工や洗浄で使用した水を河川や海・下水道へ排出する場合には、水質汚濁防止法や各自治体で決められている条例の基準値に沿って排出しなければなりません。

詳しくは「水質汚濁防止法の有害物質とは?」の記事をご覧ください。

この基準値をクリアするために、排水に合わせた処理方法を選ぶ必要があります。

排水処理の方法は大きく分けると、この3つに分けられます。

- 化学処理:薬品を用いて化学反応を利用した処理方法

- 物理処理:比重差や遠心力・蒸発などの方法を利用した処理

- 生物処理:微生物によって有機物を分解する処理方法

詳しくは「排水処理とは?3つの排水処理方法や具体例をわかりやすく解説」の記事をご覧ください。

化学処理

化学処理には、凝集処理や中和処理、酸化処理などいろいろな方法があるが、使用する薬品や手順が違うだけで、使う装置は下記の2つが主流となっている。

- バッチ式排水処理装置

- 連続式排水処理装置

バッチ式排水処理装置

1つの水槽だけを使って、薬品の投入・凝集反応・沈殿分離・上澄み排出・汚泥回収までを行う装置です。一つの水槽だけで処理を行うので、設置スペースが小さく・イニシャルコスト(設備費用)が抑えられるのが特徴です。一方で、1回に処理できる排水の量は、水槽の大きさに影響を受けるので、大規模は排水処理には向いていません。一般的には一日の排水量が数十L~5000L程度までの排水処理に適している。

連続式排水処理装置

1水槽1工程(薬品)が基本的な考えなので、複数の薬品や複数の工程があると水槽の数が多くなる。しかしバッチ式とは違い連続的に処理が進むため、大量の排水を処理することができる。一般的には一日の廃水量が5000L以上の排水処理に適している。

左:バッチ式 右:連続式 引用元:株式会社トーケミ(https://www.tohkemy.co.jp/products/gyoshu_chinden_unit/)

物理処理

物理処理とは、比重差や遠心力・蒸発などの方法を利用した処理である。物理処理には大きく分けると6つの方法がある。

- グリストラップ(油水分離槽)

- スクリーン

- 遠心分離機

- 砂ろ過装置

- 蒸留装置

- 膜ろ過装置

グリストラップ

主に油と水を分離するための装置です。油は水よりも比重が軽いという特性を利用し、浮上させて回収する装置です。飲食店などで多く利用されています。

スクリーン

1mm以上のSS(浮遊物質)や固形物を取り除くための装置です。非常にコンパクトで排水処理設備の中では比較的安価な設備です。しかし1mm以下のSSや溶解性の物質は除去することができません。

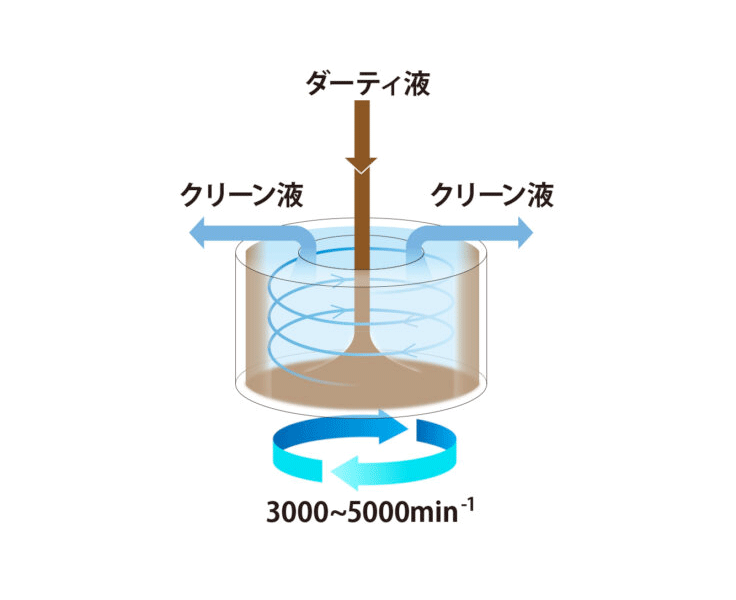

遠心分離機

静置しておけば沈殿分離するような排水から固形物を除去するための装置です。例えば、クーラント液(水溶性切削液)中の切削カスやガラス研磨排水中の硝子カスなど循環利用されている水から不純物を取り除くのに使われるケースが多いです。装置は小さいにも関わらず大量の水を処理することができるのも特徴の一つです。しかし、1回の通水だけだと除去制度が30〜50%と低く、スクリーンと同じように溶解性の物質を除去することもできません。

引用元:株式会社アメロイド(https://www.ameroid.co.jp/seihin/centrifuge/as-s-ameroid-separator/)

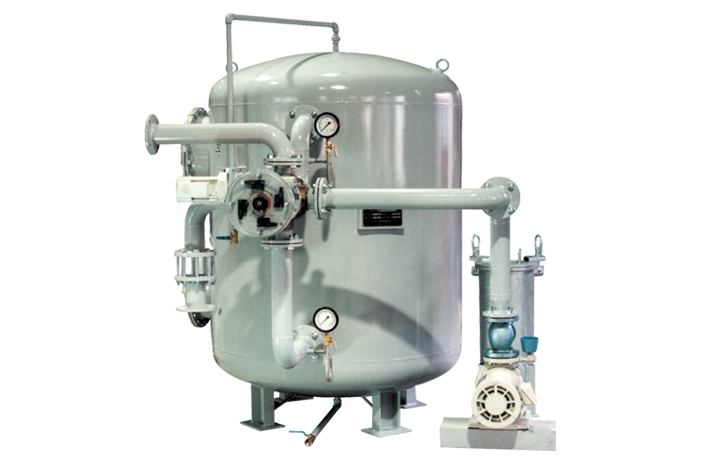

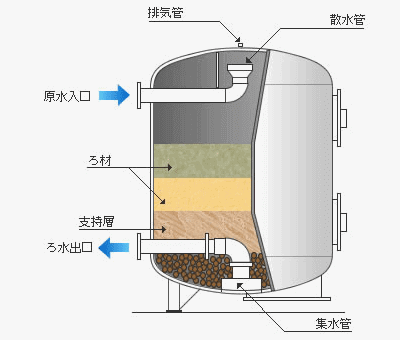

砂ろ過装置

井戸水の中に含まれている鉄やマンガンを除去する時に使われたり、排水処理の最終工程で微量のSSを取り除いたりする際に使用される装置です。比較的汚れの度合が小さい排水に対して使用する場合が多く、ろ過精度としては10〜30μm程度と言われています。。砂ろ過装置は、密閉したタンク内にろ材(砂)を入れ上から下に向かって水を通し綺麗にする方法です。

引用元:ミウラ化学装置株式会社(https://www.miura-eco.co.jp/pool/ms_sand/)

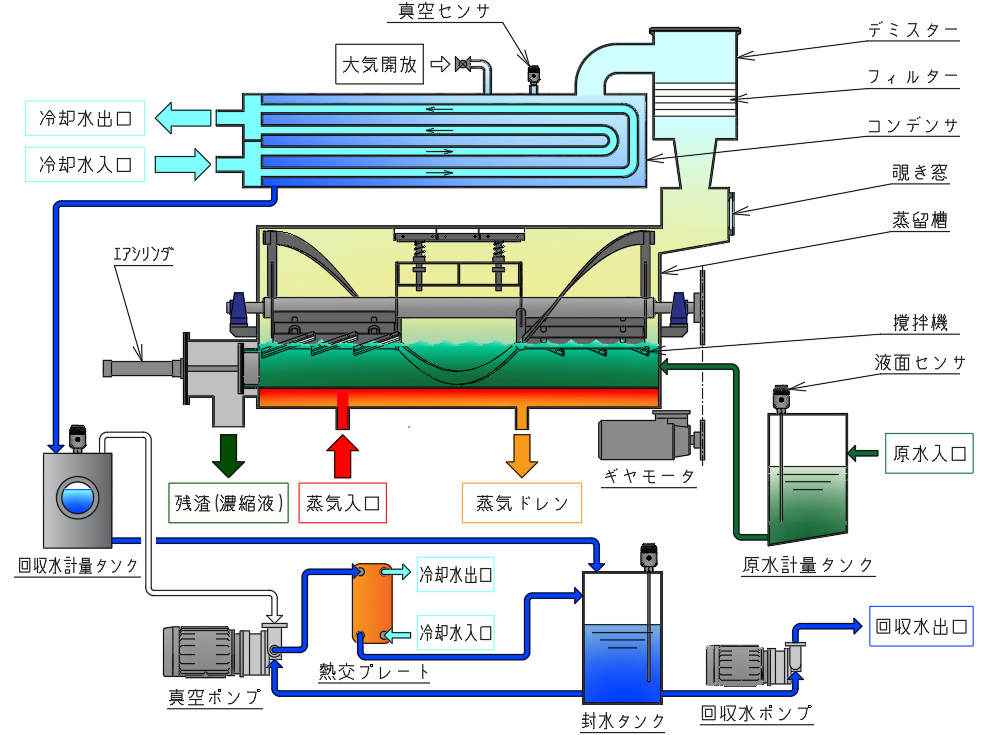

蒸留装置

高濃度廃液やクーラント廃液(水溶性切削絵油)から水分を蒸留分離することで、廃液を濃縮・減容化し産廃コストを大幅に削減することができる。蒸留水は再利用することも可能である(要確認)。一方で、エネルギー消費量が高いため、効率的な熱交換システムや運用コストの検討が重要です。

引用元:株式会社コンヒラ(https://www.conhira.com/productlist/umie)

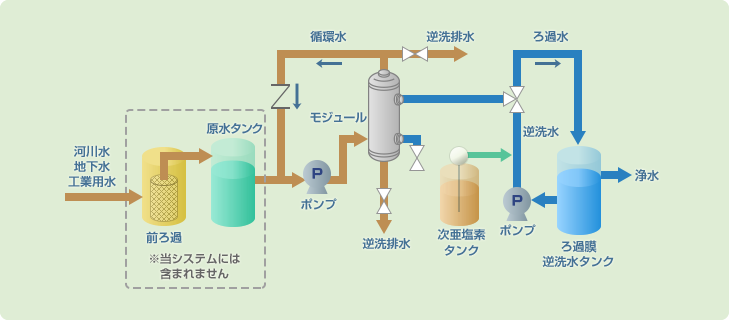

膜ろ過装置

分離すべき物質に応じて適切な分離膜(MF膜・UF膜・RO膜など)を使い分け排水中の汚れを取り除く方法です。装置を通過した排水は、処理水と濃縮液とに分かれ処理水は河川や下水道へ排出し、濃縮液は廃棄物として処分します。蒸留装置と同じように処理水は再利用することが可能です(要確認)。一方で処理能力が小さいため、1日5m3以上の排水処理には適していない場合が多いです。

引用元:ダイセン・メンブレン・システムズ株式会社(https://daicen.com/products/membrane/suf.html)

生物処理

生物処理とは、微生物の力で汚れの原因となる有機物を分解する方法で、自然環境の中で見られる微生物の生態や代謝能力を活用しています。生物処理は大きく分けると4つの方法があります。

- 標準活性汚泥法(好気処理)

- 長時間曝気法(好気処理)

- MBR(膜分離活性汚泥法)(好気処理)

- 回転円盤法(好気処理)

標準活性汚泥法

活性汚泥と呼ばれる微生物を水槽(曝気(ばっき)槽)に投入し、酸素を供給し有機物を分解する方法です。一般家庭の浄化槽から食品工場の排水処理・下水処理場など幅広い分野で用いられている処理方法です。一方で、広い敷地が必要だったり、維持管理に手間がかかったり、汚泥の発生量が多くなる場合があります。

長時間曝気法

標準活性汚泥法と処理の方法は同じですが、曝気時間(酸素を送り込む時間)を長くすることで、汚泥の発生量を抑える事ができます。一方で曝気時間を長くすることで、処理時間が長くなる傾向にあります。

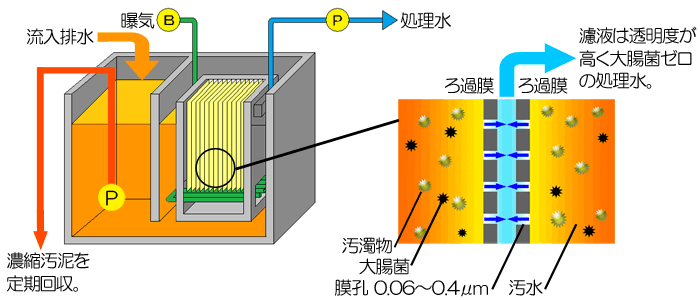

MBR(膜分離活性汚泥法)

活性汚泥法と膜分離技術を組み合わせた排水処理方法です。膜を用いて固液分離を行うため、従来の沈殿槽が不要なため、省スペースでの設置が可能です。一方、膜のメンテナンスや交換にコストがかかることが課題とされています。

引用元:株式会社イガデン(https://www.igaden.com/sp/MBR.htm)

回転円盤法

回転する円盤に微生物を付着させ、円盤の40%程度が排水に浸かるような状態で円盤を回転させ処理する方法です。単独で使用することは少なく、活性汚泥法の前処理として用いられます。また水槽の上部に設置することができるため、新たに敷地が必要としないため、今の設置スペースのまま処理能力を高めることが可能です。

引用元:株式会社バチルステクノコーポレーション(https://www.bachilutechno.com/atbc.html)

排水処理設備に関する悩みはミズサポまでご相談ください

排水の種類や排水量などによって、最適な排水処理設備は大きく変わります。また一つの設備だけではなく、複数の設備を組み合わせることで、省スペース化ができたりランニングコストを抑える事ができる場合もあります。

専門的な知識が必要な部分になるので、お気軽にミズサポまでご相談ください。